一年前に訪れたびわ湖バレイ。

そこにはかつて「カーレータ」と呼ばれる世界最強の輸送力をもつ循環式ベルトコンベアが存在していました。

輸送力は脅威の3,000名/時間(最大値)

残念ながら1975年廃止、現在では運行されておらず、ゴンドラに改新されています。

しかしながら、同じ近畿圏にカーレータを運行している施設があったのだ❗️❗️❗️(これは衝撃的である)

「須磨浦山上遊園」

お~まさに奇跡❗️ 早速向かってみました。

須磨浦山上遊園

須磨浦山上遊園ってこんなとこ❗️

まずは場所。

✅️山陽電車「須磨浦公園駅」下車すぐ(というか駅の隣がロープウェイ乗口)

✅️駐車場も駅に併設されています(海釣り公園に行かれる方もいらっしゃるので、週末は結構混み合っています)

「須磨浦山上遊園」のWebサイトをご参照願います。

山陽電車が乗り付けていることで、運営会社は「山陽電気鉄道株式会社」となります。

昭和20年代後半、産業界は生産性向上のための合理化を推進して工業立国の足固めを行い、いよいよわが国は一次産業から二次産業中心へと移行していく時代の中、須磨浦開発委員会が組織され、旅客誘致施設について協議、古跡と景勝の地・須磨浦公園にロープウェイを施設し、山上一帯をレジャー観光地として開発することとなりました。

須磨浦公園駅~鉢伏山(標高246m)間に亘長430mのロープウェイを施工、昭和32年(1957年)9月18日より営業をスタートしている。

出典:「山陽電気鉄道65年史」より

出典:「山陽電気鉄道65年史」より

昭和33(1958年)3月19日に回転式展望閣が完成、営業スタート。

出典:「山陽電気鉄道65年史」より

昭和34年(1959年)7月24日に須磨浦観光リフトが営業をスタート。

出典:「山陽電気鉄道65年史」より

昭和41年(1966年)3月18日にロープウェイ山上駅~展望閣を結ぶ、「須磨浦カーレータ」が完成し、運行をスタート。

出典:「山陽電気鉄道65年史」より

出典:「山陽電気鉄道65年史」より

索道・鋼索鉄道、そしてカーレータ

「須磨浦山上遊園」こういった地域に密着した地域開発、大規模施設、組織の事業化には当時必ずといっていいほど鉄道会社が関与(参画)していることが多いのではないか。一番はやはり交通インフラ網を握っている強みかと感じます。過去記事「【今はなきスキー場シリーズ】~藤原岳大スキー場に迫る❗️(#B)」でも鉄道会社が採掘された石灰石輸送に大きな役割を果たしている。

山岳(山中)輸送用機関として、ロープウェイ・ゴンドラ・リフトいわゆる索道と呼ばれるもの、鋼索鉄道の分類に当たるケーブルカー、そしてカーレータが存在している。まずは山岳輸送用機関の分類・歴史・性能を簡単に紹介していきます。

※カーレータに関しては、鉄道事業法の括りには含まれておらず分類が難しい。“コンベア”輸送と考えるとエスカレーターなどに近いカテゴリーに属するのか???

分類

ロープウェイ・ゴンドラ・リフト

鉄道事業法 ▶ 第三章 索道事業に分類。

ロープウェイ・ゴンドラ: 普通索道(扉を有する閉鎖式の搬器を使用するもの)

リフト: 特殊索道(外部に解放された座席で構成されるいす式の搬器を使用するもの)

出典:「須磨浦山上遊園」公式サイトより

出典:「株式会社野沢温泉」公式サイトより

リフトはスキー場などにある腰掛け式のもので分類がしやすいけど、ロープウェイとゴンドラの違いってなんなの?ということで、簡単に2つを分類してみました。

“デカくて、よ―け乗る”がロープウェイって感じですね~。

| 分類 | ロープウェイ(通称) | ゴンドラ(通称) |

| 運行方式 | 交走式(がほとんど) | 循環式(がほとんど) |

| ロープの数 | 複線 (搬器を支える線と引っ張る線が別)が多い | 単線 (1本のロープで支えと牽引を兼ねる)が多い |

| 搬器の規模 | 大型 (数十人、立ち乗りが多い) | 中型・小型 (数人~数十人乗り、座り乗りが多い) |

| 運転の特徴 | 2台の搬器が駅間を交互に往復する。高速で長距離・急勾配に強い | 複数の搬器が一定間隔で循環する。搬器が駅でロープから外れて減速する(自動循環式)ため乗降しやすい |

| 主な用途 | 観光・山頂へのアクセス(長い路線) | スキー場、観光地(短い路線) |

もう少し詳しく知り得たい方は、下記のリンクへ。

ケーブルカー

鉄道事業法▶ 第二章(第三条~第三十一条)の鋼索鉄道に分類。

ケーブルカーとは、国土交通省の定義などにおいて、「車両にロープ(索条)を緊結して、山上の巻上機により巻上げて運転するものであって、一般にケーブルカーと称されるもの」を指す。勾配区間の運行に適した特殊な鉄道として、一般的な電車が分類される普通鉄道や、ロープウェイが分類される索道事業とは区別されています。

出典:「和歌山県公式観光サイト」より

カーレータ

結論として、「カーレータ」は、鉄道事業法や道路運送法といった交通機関を直接取り締まる法律や、昇降機を規制する法律のいずれにも該当しない特殊な「搬送設備」として位置づけであると思われます。運行にあたっては、設置された施設が自主的に安全管理を行い、消防法などの一般法規を遵守していると思われます。

謎が多い乗り物ですね。

歴史

次は歴史に触れてみよう。

まずは、「索道」の歴史から。

索道(ロープウェイ・ゴンドラ・リフト)

🟠1870年(明治3年): 機械を動力とした近代的な日本最初の索道として、鹿児島県佐多岬灯台建設用として貨物索道が設置されました。

🟠1909年(明治42年): 日本最初の架空索道による貨物運送事業として「大和索道」が認可されました。

出典:「奈良県立図書情報館ITサポーターズ」より

🟠1912年(明治45年): 大阪の新世界ルナパークに、初代通天閣とルナパークを結ぶ旅客索道(娯楽設備)が開通。これは日本初の旅客用索道とされているが、興行的な要素が強かったとされています。

出典:「一般社団法人大阪青年会議所」より

🟠1927年(昭和2年): 三重県の熊野街道矢ノ川峠に、紀伊自動車が矢ノ川峠旅客索道を開業。当時のバスでは登坂が困難だった峠越えのために架設されたもので、人々の足となる実用的な日本初の旅客索道と見なす資料が多く残っています(単線自動循環式、定員2名)

わかりやすい資料が見つかりましたので、貼り付けております。

出典:「奈良県立図書情報館ITサポーターズ」より

🟠1929年(昭和4年): 奈良県の吉野山に吉野ロープウェイ(現存するロープウェイでは日本最古)が開業。

2012年に機械遺産に認定

出典:「一般社団法人 吉野ビジターズビューロー」より

🟠1931年(昭和6年)以降: 六甲山(兵庫県)、二見浦(三重県)、日光(栃木県)など、各地で旅客索道(ロープウェイ)の開業が相次ぐ。

🟠1946年(昭和21年): 札幌の藻岩山(もいわやま)に、米駐留軍向けの国内初のスキーリフトが架設される。しかし貴重な天然林の保全を図るため、1959年(昭和34年)に使用禁止になりました。スキー場が廃止となった現在でも、藻岩山の中腹には、当時使用されていたスキーリフトの山頂原動やステージの基礎部分の跡が残っています。

出典:「札幌市区役所」公式サイトより

🟠1952年(昭和27年): 小樽天狗山に国内初の固定循環式スキーリフトが設置。

出典:「中央バス観光開発株式会社」公式サイトより

出典:「中央バス観光開発株式会社」公式サイトより

🟠1950年代以降: 日本ケーブル株式会社が創業し、ダム工事用貨物索道や、自動循環式ロープウェイなどを建設。スキー場や観光地でのロープウェイやリフトの普及が進む。

🟠1967年(昭和42年): 中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイが開業し、日本で最初の山岳ロープウェイとなりました。

出典:「中央アルプス観光株式会社」公式サイトより

🟠1970年代以降: 自動循環式チェアリフト(デタッチャブルクワッド)や、高速・大型のロープウェイ、ゴンドラリフトなど、技術的な革新が進む。

🟠1998年(平成10年): 新穂高ロープウェイに国内初の2階建てロープウェイが登場。

出典:「奥飛観光開発株式会社」公式サイトより

出典:「奥飛観光開発株式会社」公式サイトより

鋼索鉄道(ケーブルカー)

ロープウェイと違い、もう少し“低い山”にある社寺への参拝・別荘地へのアクセスが主な目的であったと云われているケーブルカー。第二次世界大戦後、自動車の普及そして輸送手段の多様化という大きな波の中で変遷を遂げる。現在では“歴史的価値”をもち、観光地への主要なアクセス手段として定着している。

🟠1918年(大正7年):日本初の営業用ケーブルカー(鋼索鉄道)として、近鉄生駒鋼索線(生駒ケーブル)の鳥居前駅〜宝山寺駅間が開業。生駒山・宝山寺への参詣客輸送を目的としていました。

出典:「奈良県立図書情報館」より

●現在のケーブルカー。

6台現役でフル稼働中(かなりのメルヘンチックへの変貌😍)

出典:「近鉄生駒ケーブル」公式サイトより

🟠大正時代:箱根登山ケーブルカー、摩耶ケーブルカーなど、山中の社寺への参詣や別荘地へのアクセスを目的に、各地でケーブルカーの敷設が始まる。

出典:「近鉄生駒ケーブル」公式サイトより

出典:「株式会社こうべ未来都市機構」公式サイトより

出典:「株式会社こうべ未来都市機構」公式サイトより

🟠昭和初期:日光、六甲山など、都市近郊や観光地へのアクセス手段としてケーブルカーの建設が普及しました。

🟠戦時中(1940年代):第二次世界大戦における鉄材供出のため、多くのケーブルカー路線が不要不急線として休止・撤去されました。戦後になり、観光ブームの到来に伴い、休止していた多くの路線が復旧・再開されました。

🟠1965年(昭和40年)頃:登山用交通手段の主流がロープウェイや自動車道に移ったため、山地における新たなケーブルカーの建設は事実上停止しました。

🟠1970年(昭和45年):立山黒部アルペンルートに黒部ケーブルカーが開業。全線がトンネル内を走る、珍しい地下ケーブルカーです。

出典:「立山黒部アルペンルート」公式サイトより

出典:「立山黒部アルペンルート」公式サイトより

🟠1990年〜2000年代:箕面ケーブル、屋島ケーブル、駒ケ岳ケーブルなど利用者減少や自然災害(阪神・淡路大震災など)により、一部の路線が廃止されました。

✅️距離:100m

✅️運賃:無料

✅️箕面温泉スパーガーデンにいく唯一の乗り物でした。現在は展望エレベーターに改新され、ケーブルカーの運行は行っておりません。

出典:「https://www.cablecar.jp/index.html」より

🟠2001年:北九州市の皿倉山でスイス製新車両が導入されるなど、施設更新による路線の再生が進められました。

🟠現代:現存する路線の多くが、生駒ケーブル(猫型車両「ミケ」「ブル」号など)に見られるような、個性的なデザインの車両を導入し、観光資源としての魅力を高めています(たしかにメルヘンチックになってきている)

カーレータ

🟠世界で唯一のカーレータは、日本で2箇所つくられました。

その一つ、初めてつくられたのが、旧サンケイバレイ(現びわ湖バレイスキー場)。

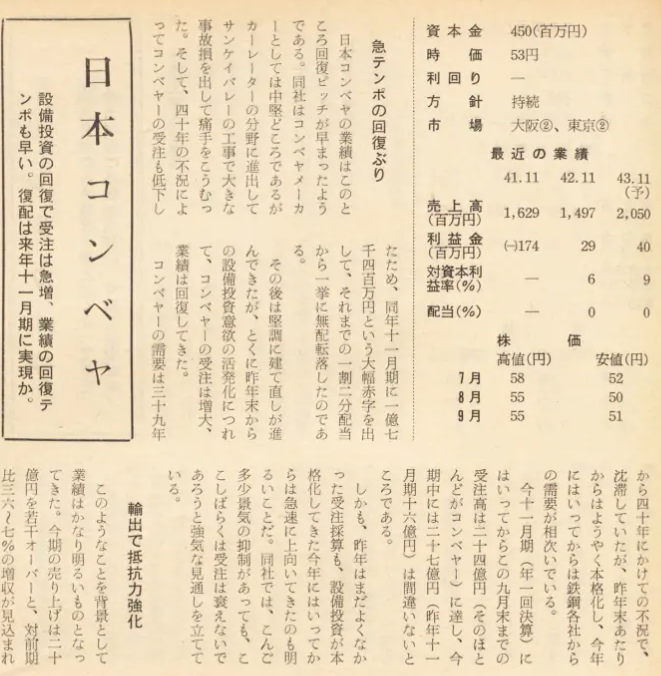

日本コンベヤ株式会社により手掛けられ、1965年(昭和40年)に営業をスタートしました。

当時、「動く登山路」「比良の新幹線」とも呼ばれ、全世界七カ国に特許を持ち、欧米の技術者を驚嘆させた。

残念ながら、1975年(昭和50年)に廃止となり、その役目は終えております。

廃止になった理由についてはよくわかっておりません。

1967年11月9日「週刊日本経済20」によると、

「同社はコンベヤメーカとしては中堅どころであるが、カーレータの分野に進出してサンケイバレイの工事で大きな事故損失を出して痛手をこうむった」と記事にはある。

想定していた以上に予算がかさんだのか???

新技術投入には想定外のことが起こり得る。しかしながらこの地球上にない輸送機関をつくられたチャレンジ精神には脱帽である。現在の日本では薄れている「世界一」「世界初」を打ち立て工業国として君臨し続けてほしいと感じる。

🟠一方、現存する「須磨浦山上遊園」のカーレータは、

1966年(昭和41年)より営業をスタートし、現在でもバリバリと運行を続けています。

カーレータに関しての文献が限られており、記録として残っているものはこの2箇所のみとなります。

また、世界のカーレータについても記述されている文献が見つからず、実態はよくわからない。“計画”はあったものの実体は存在していないのかもしれない。

カーレータの性能

最後に簡単ではあるが、カーレータの性能を表にまとめてみる。

| 旧サンケイバレイ (現びわ湖バレイスキー場) | 須磨浦山上遊園 | |

| 営業開始 | 1965年(昭和40年)7月 | 1966年(昭和41年)3月 |

| 営業廃止 | 1975年(昭和50年)10月 | ― |

| 亘長 | 2,000m | 水平84m・射距離91m |

| 標高差 | 800m | 30m |

| 所要時間 | 20分 | 2分20秒 |

| 座席 | 2人乗り200台 | 2人乗り40台 |

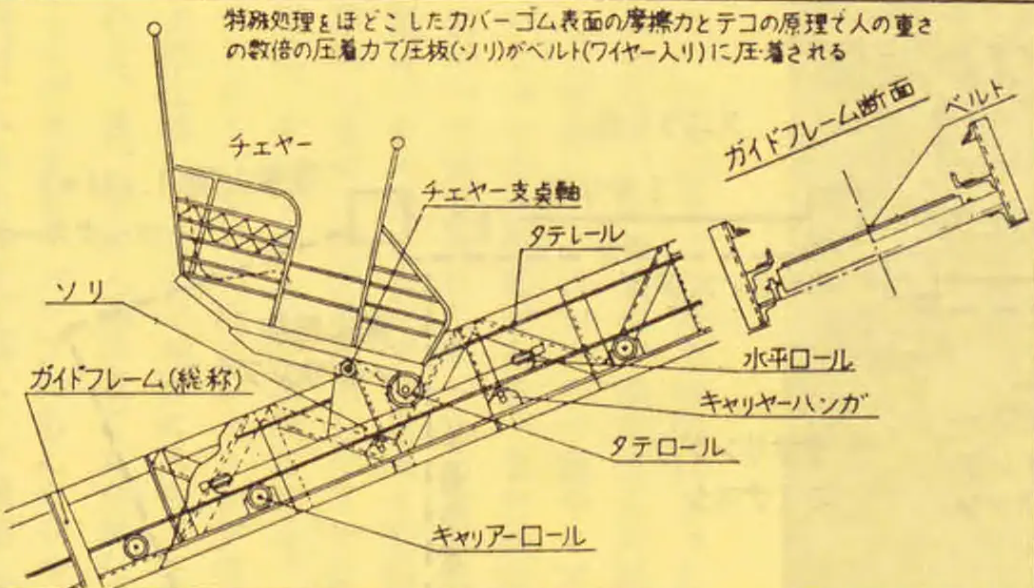

もう一点、旧サンケイバレイ(現びわ湖バレイスキー場)のカーレータには構造上もうひとつの特色がある。

路線部のコンベヤが、それぞれ上り下り一本の反転式になっている。このため路線部ベルトは一体の長さ1km、重さ25tというマンモスベルトで、反転部には、それこそ直径900mの巨大な反転プーリーがつけられ、ベルトはいったんここに巻きとられてから反対側に流れる仕組みとなっている。

現存する須磨浦山上遊園のカーレータ構造に関しての詳細についてはわかっていない。

実際にカーレータに乗ってみた❗️

先日、念願のカーレータに乗ってきました。

まずは動画にまとめておりますので、こちらのご視聴してください。

[ 感想 ]

あっという間の乗車でした。

そやけど、当時20分間も乗っていたサンケイバレイのカーレータは長かったやろな~と思う。

世界で唯一現存する乗り物「カーレータ」は日本の宝物であると感じました。

今回の執筆中に調べた様々な索道及び鋼索鉄道も日本の技術力の結集であり、“三現主義”の理念を持つ

私は、現物を見たい・乗りたいにかられ、見に行く計画をたてておりま~す。

たまに山中でも索道跡・鉄道跡を見かけるが、機械化が乏しい時代に、先人たちは山を切り開き、資材を運び入れけ建造していったパワーには敬服である。

【 出典・引用 】

・Google Earth

・Google Map

・「山陽電気鉄道65年史(1972年)」より

・「須磨浦山上遊園」公式サイトより

・「株式会社野沢温泉」公式サイトより

・「和歌山県公式観光サイト」より

・「奈良県立図書情報館ITサポーターズ」より

・「一般社団法人大阪青年会議所」より

・「一般社団法人 吉野ビジターズビューロー」より

・「札幌市区役所」公式サイトより

・「中央バス観光開発株式会社」公式サイトより

・「中央アルプス観光株式会社」公式サイトより

・「奥飛観光開発株式会社」公式サイトより

・「奈良県立図書情報館」より

・「近鉄生駒ケーブル」公式サイトより

・「小田急箱根グループ」公式サイトより

・「株式会社こうべ未来都市機構」公式サイトより

・「立山黒部アルペンルート」公式サイトより

・「https://www.cablecar.jp/index.html」より

・「週刊日本経済20(1967年)」より

・「修学旅行(1967年)」より