山犬嶽中腹に広がる蘚苔類の森。

なぜ?あそこまでの森が形成されたのか、(薄い)考察を書きすすめたいと思います。

まず、

「山犬嶽(やまいぬだけ)」山名の由来。

山名カッコイイですよね。

Websiteからの検索のみで、下記の由来にまつわる文言が確認されました。

・「山犬嶽の崩潰以前の山頂は、山犬が口を開いたような岩石が形づくられていたので山犬嶽と呼ばれ

言い伝えられている」

※上勝町websiteより http://www.kamikatsu.jp/kankou/miru/spot/

・「地元の言い伝えによれば、山頂の岩が口を開けたヤマイヌ(山犬)に似ていたことから、

この名前がつけられたそうです」

※国交省websiteより https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001557951.pdf

結論)崩壊(崩落)前の山頂には、山犬が口を開いた形状の岩石があり、

その様相が山名になったと考えられます。

※ちなみに山犬とは? 下記が有力文献かと思い、引用しております。

ヤマイヌとは?

「ヤマイヌ」はオオカミの別称であり、同じ動物である。

参照元: 東京大学総合研究資料館

で、山犬嶽ってどこにあるの?

「山犬嶽(やまいぬだけ)」の所在。

徳島県勝浦郡上勝町生実萱木屋

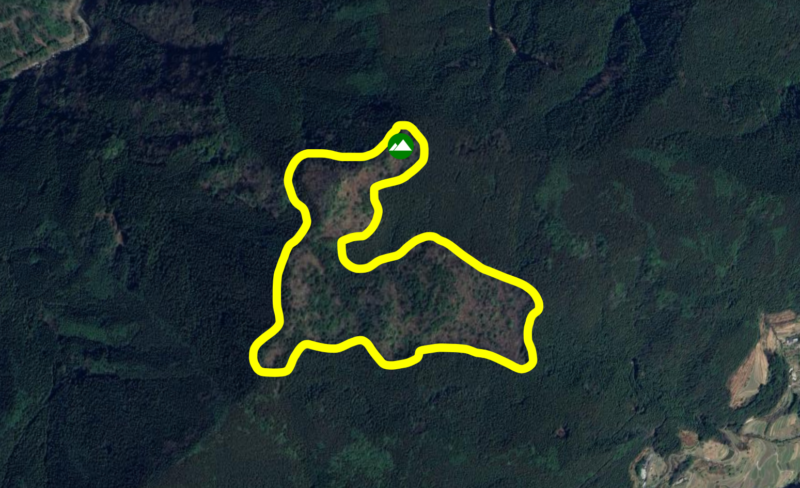

苔の森・巨岩エリアはここ!

日本三大苔の森に引けを取らない苔の森が形成されています。

画像では表現に限界がありますので、是非とも現地へ足を運んでください、圧巻です!

Google earthより(上:北)

緑点線部: 苔エリア

茶点線部: 巨岩エリア

注)エリアとして区分けをしておりますが、

厳密には指定エリアより広範囲に

わたっております。

今回は、蘚苔類の生し密度(?)が

高いエリアを示しております。

最大の生しポイント!

(緑一色!)

苔と巨岩のコラボ!

山犬嶽の歴史

山犬嶽の歴史を振り返ると、苔の森が形成される歩みがわかるかもしれません。

文献より、

Ⅰ:1701年(元禄14年)台風あるいは集中豪雨により、山犬嶽の大崩壊がありました。

土砂のほとんどが、山腹に残り、高さ10m以下の多数の巨岩が希勝をつくっており、

当時の崩壊の物凄さを物語っている。

出典元:寺戸恒夫/編著「徳島の地理ー地域からのメッセージー」(徳島地理学会、1995年)

Ⅱ:この崩壊地は生実地すべり防止指定区域の西方にある山犬嶽の南側斜面である。

この崩壊は元祿14年(1701年)に7日7夜の大雨が続いた後に崩れ落ちたと伝えられている。

※第4図

崩壊地は南に馬蹄形に開いた滑落崖を示しており、崖高は130m±あり、60°~70°の急傾斜を示す。

また、馬蹄形の滑落崖のさしわたしは600mに達している。

冠頂部の西側の部分はナイフリッジ(やせ尾根)を呈し、尾根の部分から崩壊したことを考えさせる。

滑落崖の前面にはツカと呼ばれる岩屑性の堆積物が残されている。

この岩屑性の堆積物は径5m以上の岩塊もあって、巨礫原の様相を示している。

面積は9.2ha、土量にして200~250万立方メートルはあると推定される。

出典:「阿波学会研究紀要」https://library.bunmori.tokushima.jp/digital/webkiyou/21/2117.html

上記より、300年前に山犬嶽山頂部で大規模な崩壊・崩落が発生したことが確認されます。

実際の崩壊(崩落)ポイント ※推測

左画像: 山頂部南側に樹林密度が低い箇所が崩壊(崩落)ポイントと推測されます。

右画像: 黄線で囲ったもの(ウサギにみえますね)

面積をGoogle Earthで測定約12haあり、上記文献内の9.2haと近似(?)しており、

崩壊(崩落)地として断定できる場所であると思われます。

崩壊(崩落)ポイントの経過

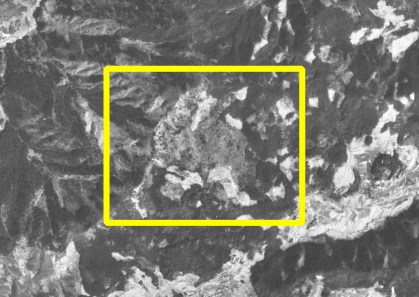

国土地理院より、この地域の最古の空中写真を検索し、崩壊(崩落)ポイントの変化の比較を

試みました。

1948年以前のものが見つからず、崩壊(崩落)当初の様子を把握することができず、

1948年~2019年の71年間では視認できる顕著な変化は確認できませんでした。

●1948年_空中写真(白黒)

ハイライト部(白部)が飛びすぎていて、

わかりくいですね。

●1976年_空中写真(カラー)

ウサギ形状が確認されます。

●2005年_空中写真(白黒)

細かな変化はあるのか?

大きな変化は確認されない。

●2019年_空中写真(カラー)

ウサギ形状がくっきりと確認されます。

撮像時期(季節)によっても写り方は変わってくるんでしょうか。

中央右側に展望岩も確認されます。

考察

・元々は(おそらく)針葉樹もしくは広葉樹が広がる山であった。

・崩壊(崩落)が発生(1701年)

・崩壊(崩落)による大小岩が、山頂~中腹部にかけて点在。

・崩壊(崩落)後に、大小岩の影響で、植樹・植栽作業が進まず、原生林に近い(?)状態が

続いていた(推測)

山犬嶽の苔の森は、まさに ”植生遷移”の過程ということではないかと考えられます。

※植生遷移については、

森林・林業学習館が大変わかりやすく説明されています。

【出典】

・Google Earth

・Google Map

・「上勝町」公式サイト

・「国土交通省」公式サイト

・「東京大学総合研究資料館」サイト内

・「徳島の地理ー地域からのメッセージー」寺戸恒夫

・「阿波学会研究紀要」サイト内

・「国土地理院」公式サイト